Zahnärztliche Versorgung in Deutschland – Zahlen, Fakten und Herausforderungen

Zahnarztmangel oder Musterland?

Viele Menschen fragen sich besorgt, wie es um die zahnärztliche Versorgung in Deutschland bestellt ist. Vielleicht haben auch Sie schon von langen Wartezeiten auf dem Land gehört oder sich über steigende Kosten beim Zahnarzt gewundert.

Immer wieder berichten Patienten, die sich an uns wenden, dass sie über 60 Minuten Anfahrt zu ihrem Zahnarzt hätte und sichergehen möchten, ob das aktuell notwendig ist. Da macht es natürlich Sinn sich zweimal zu überlegen, ob man den Weg auf sich nimmt, wenn es am Ende nur eine Kleinigkeit ohne medizinische Notwendigkeit ist. Oftmals können wir die Patienten dann insoweit beruhigen, dass sie den nächsten regulären Termin abwarten und dann die Frage persönlich klären.

Solche Geschichten machen die Runde und verunsichern Patientinnen und Patienten manchmal. Doch wie sieht die Realität hinter den Schlagzeilen aus? In diesem Artikel blicken wir auf aktuelle Zahlen, Entwicklungen und Lösungen – damit Sie wissen, wo wir stehen und wohin die Reise geht.

Zahnärzte in Zahlen: Wie viele gibt es – in Deutschland, Europa und weltweit?

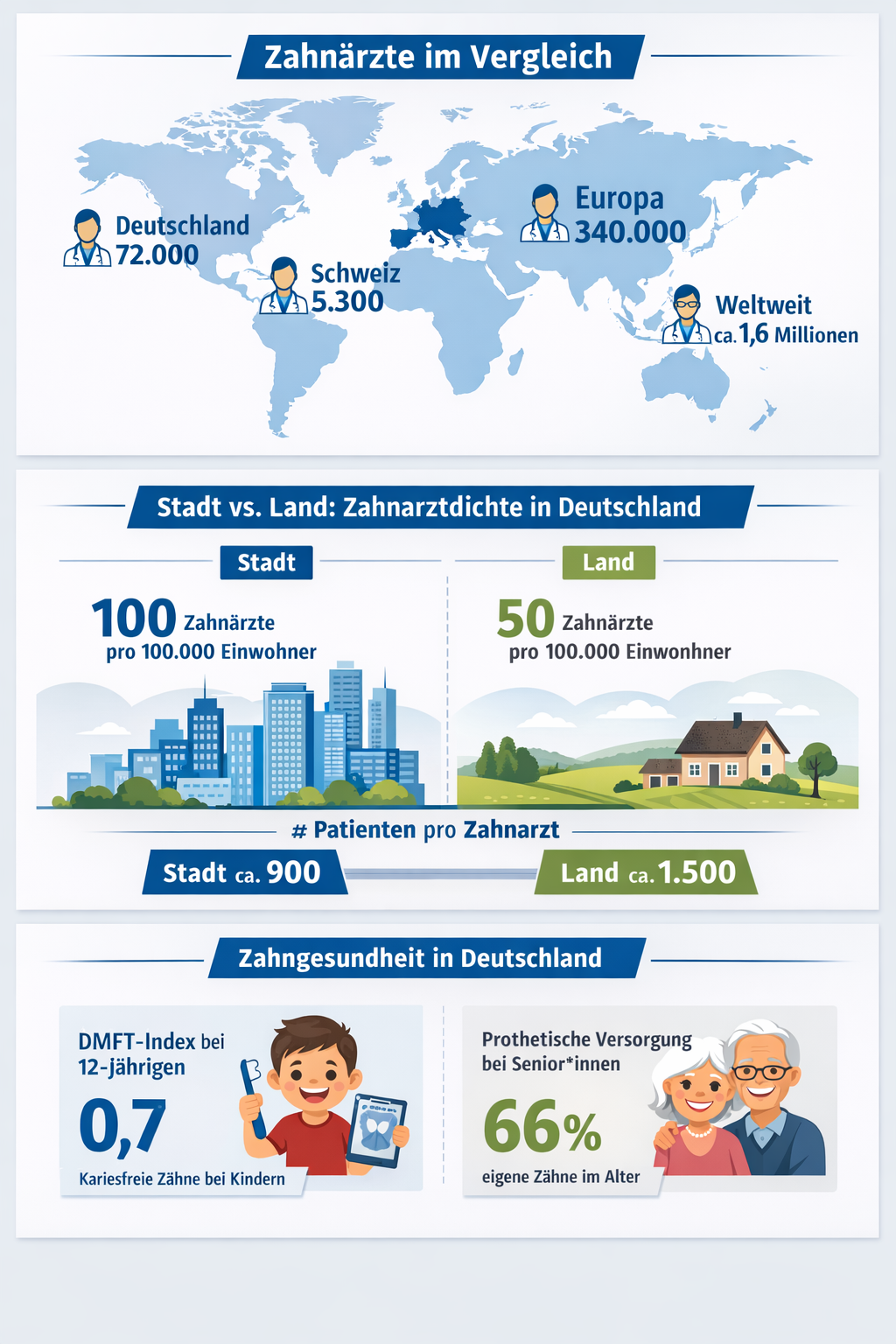

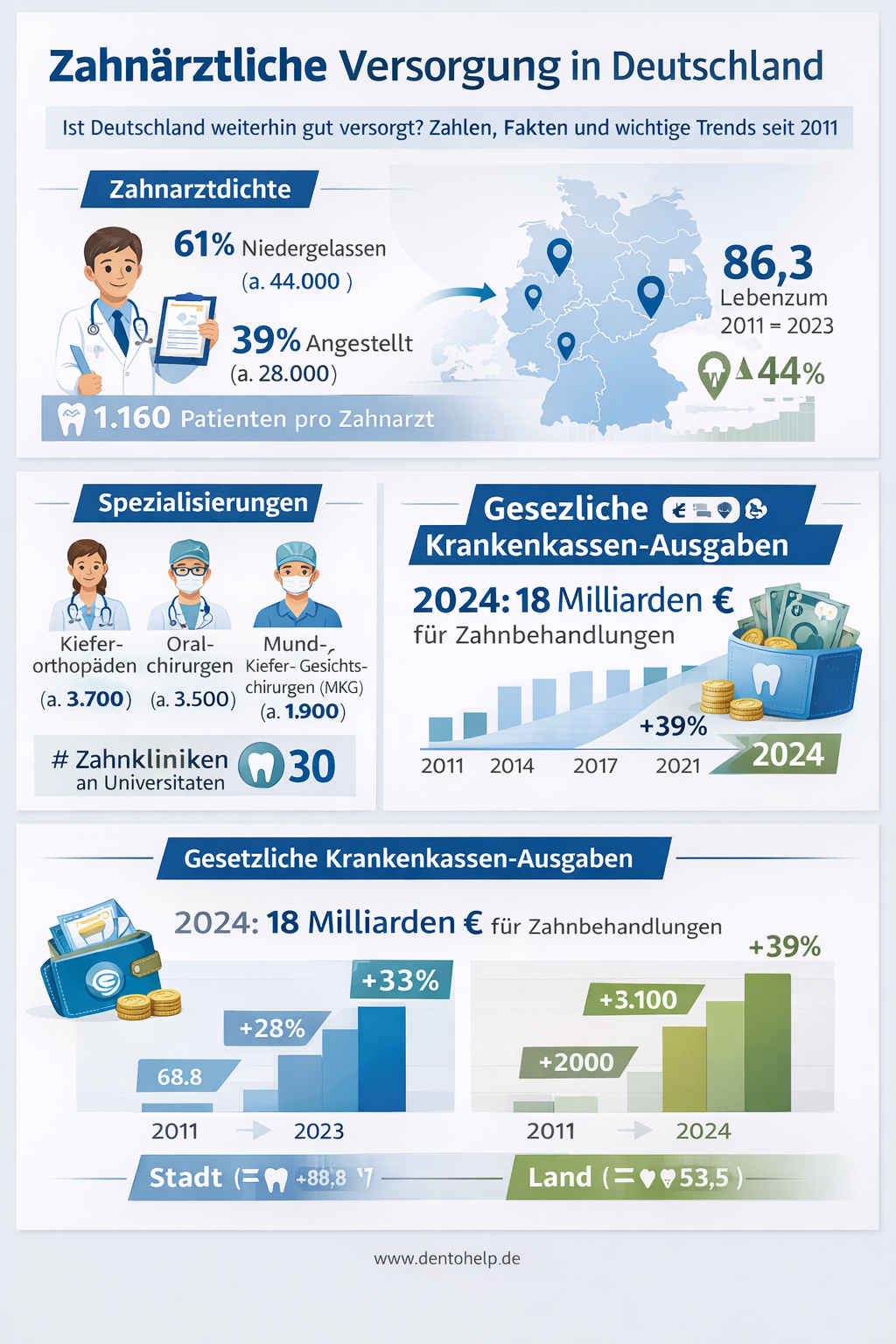

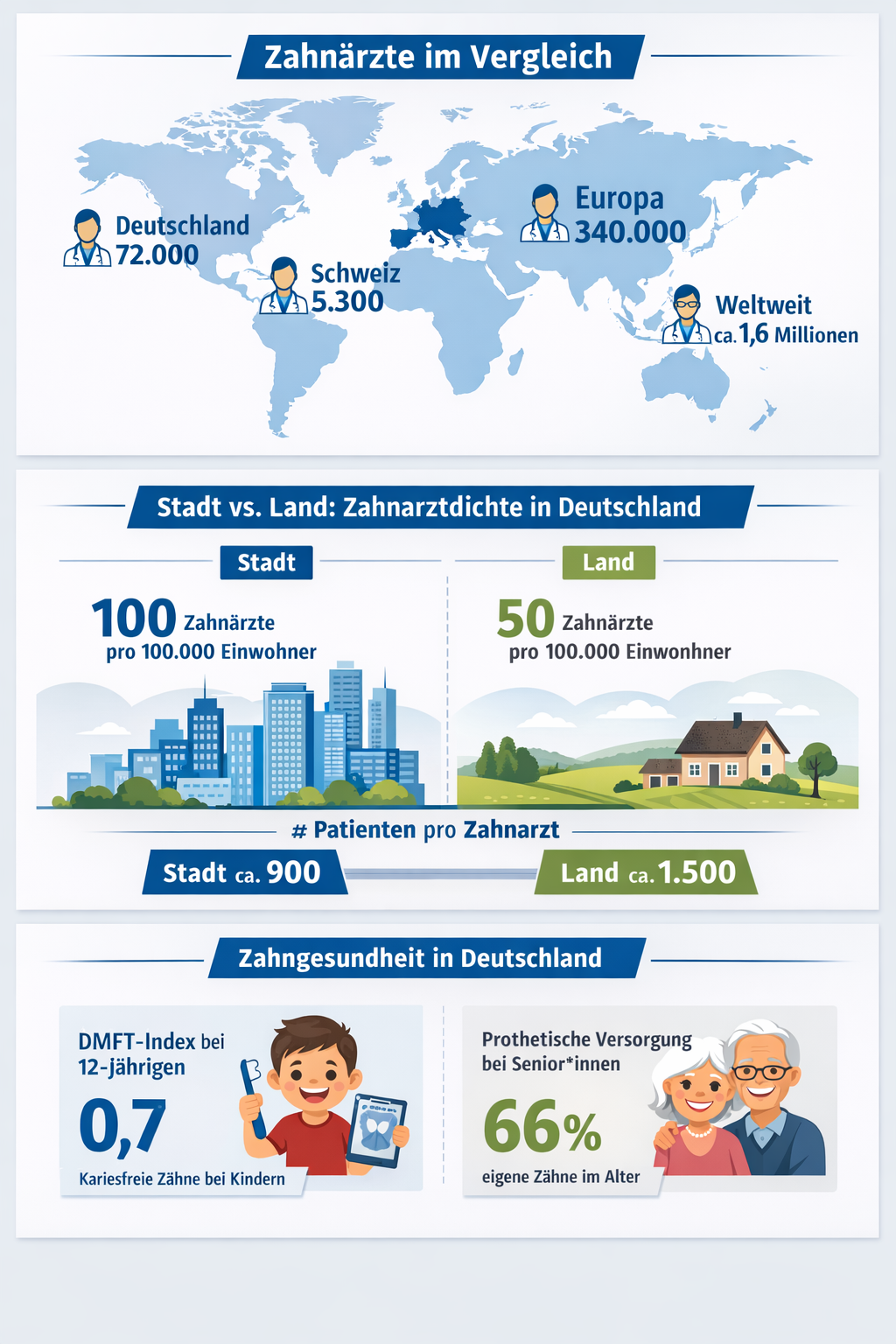

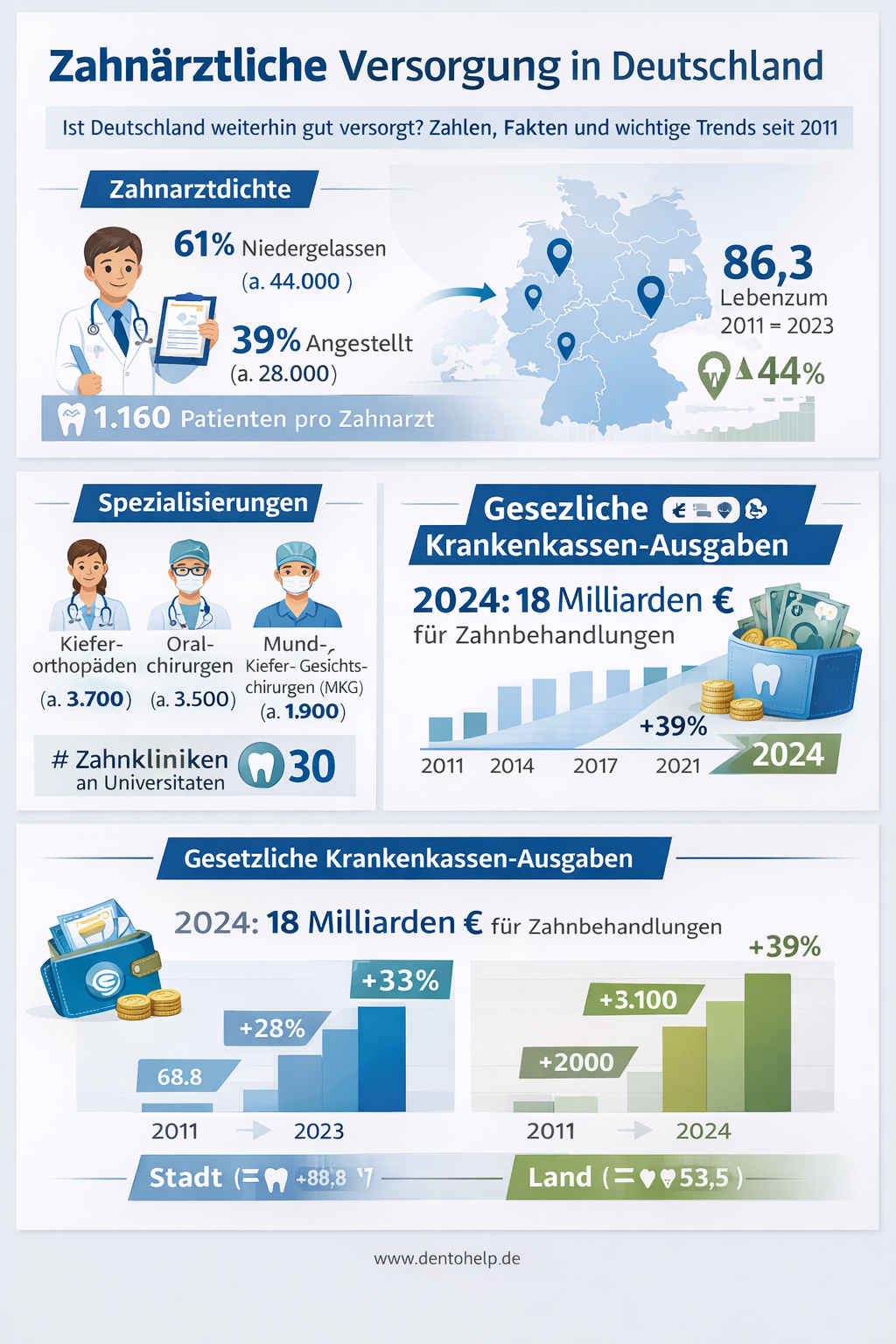

Wer auf Zahnarztsuche ist, kann in Deutschland grundsätzlich auf ein dichtes Netz von Praxen bauen. Aktuell sind hierzulande rund 102.000 Zahnärztinnen und Zahnärzte registriert. Davon ist etwa drei Viertel tatsächlich im Behandlungsalltag aktiv, nämlich rund 72.000 berufstätige Zahnärzte (Stand 2023). Damit kommt rein rechnerisch ein Zahnarzt auf etwa 1.160 Einwohner – ein Wert, der eine Zahnarztdichte von ca. 86 pro 100.000 Einwohner ergibt. Zum Vergleich: In der EU liegt dieser Schnitt etwas niedriger; allerdings gibt es Länder mit noch höherer Dichte als Deutschland. Spitzenreiter in Europa sind z. B. Griechenland, Zypern und Portugal mit über 110 Zahnärzten pro 100.000 Einwohner. Deutschland liegt im oberen Mittelfeld. Dafür hat Deutschland absolut die meisten Zahnärzte in Europa (über 71.000 praktizierende Zahnärzte im Jahr 2023) – gefolgt von Italien (~48.500) und Frankreich (~46.500).

Und weltweit? Global wird die Zahl der Zahnärzte auf rund 1,6 Millionen geschätzt. Allerdings ist die Verteilung extrem ungleich: 69 % der Zahnärzte versorgen nur 27 % der Weltbevölkerung – nämlich vor allem die Menschen in reichen Industrieländern. Während es in Europa oder Nordamerika selbstverständlich ist, regelmäßig zum Zahnarzt zu gehen, kommen in ärmeren Regionen teilweise riesige Patientenzahlen auf einen einzigen Zahnarzt. In Afrika etwa stellt nur etwa 1 % des weltweiten zahnärztlichen Personals die Versorgung. Deutschland nimmt hier eine privilegierte Position ein: Bei uns sind Zahnarztbesuche für die allermeisten Menschen räumlich gut erreichbar und ein normaler Teil der Gesundheitsvorsorge.

Europaweit gibt es übrigens über 340.000 praktizierende Zahnärzte innerhalb der EU-Staaten. Diese betreiben rund 230.000 Zahnarztpraxen – viele davon kleine Einzel- oder Gemeinschaftspraxen, wie es auch in Deutschland typisch ist. Im internationalen Vergleich steht Deutschland mit seiner Zahnarztdichte und -zahl insgesamt gut da. Doch das heißt nicht, dass die Versorgung überall perfekt wäre. Schauen wir uns an, wo Unterschiede bestehen – zum Beispiel zwischen Stadt und Land.

Stadt vs. Land: Wo droht ein Zahnarztmangel?

In Großstädten wie Berlin, München oder Hamburg findet man auf relativ engem Raum zahlreiche Zahnarztpraxen. In ländlichen Regionen – insbesondere strukturschwachen Gegenden – lichtet sich das Netz der Praxen jedoch spürbar. Schon heute gibt es deutliche Versorgungsengpässe in einigen ländlichen Kreisen. Der Grund: Viele ältere Landzahnärzte gehen in Rente, doch Nachwuchs fehlt. Jüngere Zahnärztinnen und Zahnärzte zieht es häufiger in städtische Zentren oder in Anstellung statt in die eigene Landpraxis.

Ein Beispiel macht die Herausforderung deutlich: In Sachsen-Anhalt prognostiziert die Kassenzahnärztliche Vereinigung einen drastischen Rückgang an Zahnärzten. Bis 2030 könnten über 500.000 Einwohner dort ohne eigenen Zahnarzt dastehen – weil etwa 600 Zahnärzte in den nächsten Jahren altersbedingt ausscheiden und nur wenige nachrücken. Schon jetzt klagen Patienten in manchen Dörfern über weite Fahrten und lange Wartezeiten auf Termine. Dieses „Praxissterben“ auf dem Land wird aufmerksam beobachtet. Die Politik reagiert mit Ideen wie finanziellen Förderungen oder einer Landzahnarztquote (verpflichtende Land-Arbeitszeiten für Absolventen), um junge Ärzte aufs Land zu bringen.

Doch es gibt auch positive Entwicklungen: Insgesamt ist die Zahnarztzahl in Deutschland in den letzten Jahren leicht gestiegen (+3,9 % zahnärztlich Tätige seit 2013). Vor allem der Frauenanteil hat zugenommen – fast die Hälfte aller Zahnärzte sind heute Zahnärztinnen, bei den Unter-35-Jährigen sogar über 60 %. Viele junge Zahnärztinnen und Zahnärzte arbeiten zunächst angestellt in einer Praxis, bevor sie sich eventuell später niederlassen. Der Trend geht also zu größeren Praxisteams, in denen auch angestellte Zahnärzte tätig sind. Waren 2013 noch über 76 % der Zahnärzte selbstständig, liegt dieser Anteil 2023 nur noch bei gut 61 % – entsprechend stark wuchs der Anteil angestellter Zahnärzte. Größere Zentren ziehen solche modernen Praxisformen eher an als dünn besiedelte Regionen.

Deutschland hat kein flächendeckendes Zahnärzte-Defizit, aber die regionale Verteilung ist unausgewogen. In wohlhabenden Stadtbezirken kann es sogar zu einem Wettbewerb um Patienten kommen, während manche Landstriche um jeden Praxisnachfolger kämpfen müssen. Hier sind kreative Lösungen gefragt: Mobile Zahnarztpraxen auf Rädern, Telemedizin-Angebote wie Telezahnmedizin, oder Kooperationen zwischen Kommunen und jungen Zahnärzten, um Anreize für eine Landpraxis zu schaffen. Auch digitale Angebote wie DentoHelp können helfen, zumindest eine erste Einschätzung oder Zweitmeinung online einzuholen, wenn gerade kein Zahnarzt vor Ort verfügbar ist. Im akuten Schmerzfall allerdings ersetzt das natürlich nicht den persönlichen Besuch – doch dazu später mehr.

Besonderheiten des deutschen Gesundheitssystems: Versicherung und Kosten

In Deutschland sind zahnärztliche Behandlungen Teil des gesetzlichen Krankenversicherungssystems – allerdings mit einigen Besonderheiten. Gesetzlich Versicherte (rund 90 % der Bevölkerung) haben Anspruch auf Routineuntersuchungen und Grundleistungen wie einfache Füllungen oder schmerzstillende Behandlungen. Zwei Kontrolluntersuchungen pro Jahr sowie eine Zahnreinigung werden empfohlen; die Kontrollen werden von der Kasse bezahlt, professionelle Zahnreinigungen oft nicht oder nur anteilig. Beim Zahnersatz (z. B. Kronen, Prothesen) übernimmt die Krankenkasse einen festen Zuschuss, der sogenannten Festzuschuss. Dieser deckt im Durchschnitt etwa 50–60 % der Kosten für eine einfache Standardversorgung – wer teurere Materialien oder aufwändigere Versorgungen wünscht, muss die Mehrkosten selbst tragen. Viele Patienten haben daher eine Zahnzusatzversicherung abgeschlossen, um diese Eigenanteile zu reduzieren.

Tatsächlich sind die Eigenbeteiligungen in den letzten Jahren tendenziell gestiegen. Das heißt, Patientinnen und Patienten zahlen relativ mehr aus eigener Tasche als früher, während die Kassen ihren Anteil begrenzen. Dies ist ein Trend, der in vielen Ländern zu beobachten ist. In Deutschland machen zahnärztliche Behandlungen inklusive Zahnersatz rund 5,6 % der GKV-Gesamtausgaben aus (2024: etwa 18,2 Mrd. Euro). Interessant: Vor 20 Jahren lag dieser Anteil noch höher – die Ausgaben der Kassen für Zähne sind also nicht explodiert, sondern eher moderat gewachsen und prozentual sogar etwas gesunken. Für die gesetzlichen Kassen sind Zahnarztkosten daher keine überproportionale Belastung im Vergleich zu anderen Leistungsbereichen (zum Beispiel Krankenhaus oder Arzneimittel sind deutlich teurer).

Dennoch spüren Versicherte steigende Kosten, vor allem weil moderne Therapien – Implantate, unsichtbare Zahnspangen, High-Tech-Keramiken – oft privat zugezahlt werden müssen. Dies kann gerade für einkommensschwächere Patient*innen zur Belastung werden. In der öffentlichen Debatte gibt es daher immer wieder Forderungen, die präventive Zahnmedizin stärker zu fördern und soziale Härten bei Zahnersatz besser abzufedern.

Ein Blick ins Ausland zeigt, wie unterschiedlich das geregelt sein kann: In der Schweiz zum Beispiel deckt die Grundkrankenversicherung keine routinemäßigen Zahnarztkosten ab – nur Unfallfolgen oder schwerwiegende Erkrankungen des Kiefers. Normale Füllungen, Reinigungen oder Prothesen bezahlt man dort komplett privat. Das entlastet zwar das allgemeine Gesundheitssystem, führt aber dazu, dass manche Behandlungen aus Kostengründen aufgeschoben werden. Deutschland geht hier einen Mittelweg: Die Kassen zahlen ein „ausreichend, zweckmäßig, wirtschaftlich“ definiertes Versorgungsniveau, alles darüber Hinausgehende ist Wahlleistung. Dieses System wird oft diskutiert – die einen loben es als sozial und solide, die anderen kritisieren, es reiche nicht mehr aus, um moderne Ansprüche abzudecken. Klar ist: Qualität hat ihren Preis.

Qualität der Zahnversorgung: Gehören Deutschlands Zähne zu den besten?

Kosten und Zahnarztdichte sind das eine – doch was nützt es, wenn die Zähne der Bevölkerung trotzdem schlecht wären? Zum Glück können wir hier Entwarnung geben: Deutschland belegt in puncto Mundgesundheit einen Spitzenplatz international. Dank intensiver Prophylaxe-Programme (z. B. Fluoridierung, Schulzahnarzt, Aufklärung) sind vor allem junge Generationen so kariesfrei wie nie. Bei 12-jährigen Kindern findet man im Durchschnitt weniger als einen kariösen oder fehlenden Zahn (DMFT = 0,7) – ein exzellenter Wert, der weltweit kaum übertroffen wird. Auch bei Erwachsenen hat sich der Zahnstatus über die letzten Jahrzehnte dramatisch verbessert: Immer mehr Menschen erreichen das Seniorenalter mit vielen eigenen Zähnen, wo früher Vollprothesen gang und gäbe waren.

Diese gute Bilanz kommt nicht von ungefähr. Zweimal jährlich zum Zahnarzt-Check zu gehen, ist hierzulande üblich – und wird über das Bonusheft belohnt. Dieses Vorsorgesystem zeigt Wirkung: Probleme werden früh erkannt und müssen gar nicht erst teuer und kompliziert behandelt werden. Zudem existiert ein dichtes Netz an spezialisierten Behandlern für anspruchsvolle Fälle. So gibt es über 3.700 Fachzahnärzte für Kieferorthopädie (KFO), die vor allem bei Kindern und Jugendlichen Zahnfehlstellungen korrigieren. Ihre Zahl ist zwischen 2012 und 2020 leicht gestiegen, der Frauenanteil in diesem Bereich liegt inzwischen bei gut 56 %. Ebenso stehen rund 3.500 Oralchirurgen bereit, die z. B. komplizierte Weisheitszahn-OPs, Implantationen oder Wurzelspitzenresektionen übernehmen. Diese Fachzahnärzte haben nach dem normalen Studium eine mehrjährige Weiterbildung absolviert und konzentrieren sich auf ihr Spezialgebiet.

Darüber hinaus existiert die besondere Spezialisierung der Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgen (MKG) – dies sind diejenigen, die sowohl Medizin als auch Zahnmedizin studiert haben. Sie sind z. B. in Kliniken tätig und operieren Kieferbrüche, Tumore im Mund-Kiefer-Bereich oder komplexe Fehlbildungen. Deutschland verfügt mit knapp 1.900 berufstätigen MKG-Chirurgen (2024) ebenfalls über ein gutes Versorgungsniveau in diesem hochspezialisierten Bereich.

Nicht zuletzt spielen die Universitäts-Zahnkliniken eine Rolle: In jeder Region gibt es Uni-Kliniken, die zugleich Ausbildungsstätten für Studierende und Anlaufstellen für besonders schwierige Fälle sind. Hier werden neue Behandlungsmethoden erforscht und Patient*innen behandelt, die z.B. eine Behandlung unter Vollnarkose oder interdisziplinäre Betreuung brauchen. Diese Verzahnung von Praxis, Forschung und Lehre trägt zur hohen Versorgungsqualität bei.

Im europäischen Vergleich braucht sich Deutschland also nicht zu verstecken – im Gegenteil. In einem „Gesundheitszähne-Index“ für Europa rangierte Deutschland zusammen mit Italien und Spanien ganz vorne. Zwar heißt das nicht, dass hier jeder perfekte Zähne hat (auch bei uns gibt es leider genügend Zahnprobleme und Unterschiede je nach sozialer Lage). Aber es zeigt: Die Mischung aus hoher Zahnarztdichte, regelmäßiger Vorsorge und gutem Versicherungsschutz führt insgesamt zu einer sehr guten zahnmedizinischen Versorgung. Patienten in Deutschland können darauf vertrauen, nach internationalem Maßstab auf hohem Niveau behandelt zu werden.

Zukunftsaussichten: Wie bleibt die Versorgung gesichert?

Trotz der derzeit guten Gesamtlage stehen einige Trends und Herausforderungen ins Haus. Die demografische Entwicklung bringt es mit sich, dass die Bevölkerung im Durchschnitt älter wird – und ältere Menschen haben nunmal einen höheren Behandlungsbedarf (von Parodontitis-Therapie bis Zahnersatz und Implantaten). Gleichzeitig gehen in den kommenden zehn Jahren viele erfahrene Zahnärzt*innen der Babyboomer-Generation in den Ruhestand. Der Generationswechsel wird zur Bewährungsprobe: Gelingt es, genug junge Zahnärzte nachzubekommen und sie dorthin zu lenken, wo sie gebraucht werden?

Die Politik denkt bereits über Anreize nach, um Unterversorgung auf dem Land zu verhindern – etwa Stipendien, finanzielle Förderprogramme für Landpraxen oder oben genannte Quotenregelungen. Auch die Zahnärztekammern selbst sind aktiv, z.B. mit Versorgungsatlas-Studien, die Engpässe früh prognostizieren, und mit Werbung für den Beruf. Wichtig wird zudem sein, familienfreundliche Arbeitsmodelle zu bieten, da der Frauenanteil steigt und viele Zahnärztinnen Beruf und Familie vereinbaren möchten. Flexible Arbeitszeiten, Job-Sharing in Praxen und Teilzeitmodelle könnten helfen, dass möglichst alle ausgebildeten Zahnärztinnen und Zahnärzte dem Beruf erhalten bleiben – und nicht aufgrund unattraktiver Bedingungen aussteigen.

Ein weiterer Zukunftstrend ist die Digitalisierung in der Zahnmedizin. Schon heute nutzen viele Praxen digitale Tools: von elektronischen Patientenakten über 3D-Röntgen bis zu computergestützten Fräsmaschinen für Zahnersatz. In der Versorgung der Bevölkerung könnten Telemedizin-Plattformen wie DentoHelp künftig eine größere Rolle spielen. Per App und Foto eine erste Einschätzung vom Zahnarzt zu bekommen, mag vor einigen Jahren noch ungewöhnlich geklungen haben, ist aber inzwischen Realität. Solche Angebote sind schnell und ortsunabhängig – ideal, um zum Beispiel einzuschätzen, ob man mit einem Problem sofort in die Praxis muss oder ob ein Medikament überbrücken kann. Telezahnmedizin kann keine echte Untersuchung ersetzen, aber sie ist eine sinnvolle Ergänzung, um die Versorgung niedrigschwelliger und moderner zu gestalten. Gerade Menschen auf dem Land oder mit Mobilitätseinschränkungen profitieren davon, wenn Wege reduziert werden. Natürlich stoßen digitale Angebote an Grenzen, wo handwerkliche Kunst gefragt ist – einen Zahn ziehen oder bohren kann man nicht per Internet. Doch für Beratung, Zweitmeinungen oder Nachsorge entwickelt sich hier ein spannendes Feld, das die Zukunft der zahnärztlichen Versorgung mitprägen wird.

Nicht zuletzt wird das Thema Kosten weiterhin für Diskussionen sorgen. Wie können hochwertige Therapien für alle bezahlbar bleiben? Werden Krankenkassen vielleicht wieder mehr Leistungen übernehmen müssen, wenn die Mundgesundheit sonst zu sehr auseinanderklafft? Oder geht der Trend doch wie in anderen Ländern eher in Richtung Privatisierung, wo nur Basisleistungen gedeckt sind? Hier gilt es, eine Balance zu finden. Prävention ist dabei der Schlüssel: Jeder Euro, der in Prophylaxe investiert wird (von Aufklärung über Mundhygiene bis zur regelmäßigen Kontrolle), spart langfristig viel Geld für aufwändige Reparaturen. Das wissen sowohl Gesundheitspolitiker als auch Zahnärztinnen und Zahnärzte aus Erfahrung.

Fazit: Deutschland gut versorgt – wenn wir jetzt klug steuern

Insgesamt kann man festhalten: Die zahnärztliche Versorgung in Deutschland ist auf einem hohen Niveau – sowohl was die Anzahl der Behandler, die Qualität der Behandlung als auch die Mundgesundheit der Bevölkerung angeht. International gehört Deutschland hier zur Spitzengruppe. Damit das so bleibt, müssen jedoch die Weichen richtig gestellt werden. Besonders die Versorgung in ländlichen Regionen braucht Aufmerksamkeit, damit kein Gebiet abgehängt wird. Die Kostenentwicklung sollte im Auge behalten werden, damit auch in Zukunft jede und jeder nötige Behandlungen bekommt, ohne finanzielle Hürden.

Digitale Lösungen und neue Praxisformen werden helfen, die Zahngesundheit modern und wohnortnah zu gestalten. DentoHelp ist ein Beispiel dafür, wie Innovation und Zahnmedizin Hand in Hand gehen können – ein moderner Online-Zahnarzt-Service, der zeitnah Rat gibt, wo klassische Strukturen an ihre Grenzen stoßen. Solche Angebote können aber die etablierte Versorgung nur ergänzen, nicht ersetzen. Am Ende braucht es immer noch die geschickten Hände der Zahnärztin oder des Zahnarztes vor Ort, um Zähne zu erhalten oder Schmerzen zu beseitigen.

Die gute Nachricht: Wir in Deutschland haben alle Voraussetzungen, um auch künftige Herausforderungen zu meistern – ein engagiertes Berufsstand, ein solides Versicherungssystem und informierte, vorsorgebewusste Patient*innen. Wenn alle an einem Strang ziehen, bleibt das strahlende Lächeln hierzulande auch in Zukunft gesichert.

Häufige Fragen zur zahnärztlichen Versorgung

Wie viele Zahnärzte versorgen Deutschland?

In Deutschland sind etwa 72.000 Zahnärztinnen und Zahnärzte aktiv in der Patientenbehandlung tätig. Insgesamt gibt es rund 102.000 approbierte Zahnmediziner (inklusive solcher ohne Praxis oder im Ruhestand). Rein rechnerisch kommt ein Zahnarzt auf etwa 1.160 Einwohner, was im internationalen Vergleich eine sehr gute Versorgung darstellt.

Gibt es einen Zahnärztemangel auf dem Land?

In manchen ländlichen Regionen ja. Vor allem strukturschwache Gebiete in Ostdeutschland und dünn besiedelte Landkreise finden nur schwer Praxisnachfolger. Viele ältere Land-Zahnärzte gehen in Rente, während junge Zahnärztinnen und Zahnärzte eher in Städte ziehen. Es werden daher Förderprogramme und Anreize geschaffen, um die Landversorgung sicherzustellen. Bundesweit betrachtet liegt jedoch (noch) kein genereller Mangel vor, sondern ein Verteilungsproblem zwischen Stadt und Land.

Wie schneidet die Zahngesundheit in Deutschland im internationalen Vergleich ab?

Sehr gut. Deutsche Kinder und Jugendliche haben im Schnitt deutlich weniger Karies als in vielen anderen Ländern. Bei 12-Jährigen liegt der Kariesindex nur bei 0,7 (kaum ein bleibender Zahn betroffen). Auch Erwachsene behalten immer länger ihre eigenen Zähne. Studien und Indizes zeigen, dass Deutschland hinsichtlich Mundgesundheit und Versorgung zu den Spitzenreitern in Europa zählt. Das regelmäßige Vorsorgesystem und die hohe Zahnarztdichte machen sich bezahlt.

Wer zahlt die Zahnarztkosten in Deutschland?

Die gesetzliche Krankenversicherung übernimmt die Kosten für notwendige Grundbehandlungen (Untersuchungen, einfache Füllungen, Schmerzbehandlung etc.) und einen Festzuschuss zu Zahnersatz. Für höherwertige Versorgungen oder Extras (z. B. Implantate, aufwändige Prothesen, professionelle Zahnreinigung) müssen Patienten allerdings selbst zuzahlen. Viele schließen dafür eine private Zahnzusatzversicherung ab. Privat Versicherte bekommen je nach Tarif oft einen größeren Teil der Kosten erstattet. Insgesamt machten Zahnbehandlungen 2024 etwa 5,6 % der GKV-Gesamtausgaben aus.

Wie sieht die Zukunft der zahnärztlichen Versorgung aus?

Die Zukunft bringt Herausforderungen wie eine älter werdende Bevölkerung und regionale Ungleichverteilung. Gleichzeitig bieten Digitalisierung und neue Konzepte Chancen: Online-Dienste (z. B. für Beratung per App), Telemedizin und moderne Praxisnetze können Lücken teilweise schließen. Zudem wird verstärkt auf Prävention gesetzt, um teure Folgebehandlungen zu vermeiden. Mit klugen Maßnahmen – von der Förderung junger Landzahnärzte bis zum Ausbau digitaler Angebote – lässt sich die hohe Versorgungsqualität auch künftig sichern.

Jetzt downloaden

-

Google-Play

-

Apple-App-Store

Jetzt downloaden

-

Google-Play

-

Apple-App-Store

Weitere DentoHelp-Beiträge